懐かしのもちもち五穀おやき作り

子供の頃の味そのまま!もちもちで香ばしい五穀おやき

腰まで積もる雪が降る、寒く長い冬の夜。山奥の古びた茅葺き屋根の家で、火鉢を囲んで座って食べた五穀おやき。幼い頃、鉄の箸で炭火をかき混ぜて遊んだ記憶、弟のへそを突いて泣かせたこと、そして母の温かい記憶まで。この五穀おやきは、単なるおやつではなく、温かい思い出と愛情が込められています。もちもちの五穀生地と甘いあんこが口の中で広がる香ばしさと甘さ!子供の頃の味をそのまま再現してみましょう。

おやき生地の材料- もちきび粉 250g

- あんこ 120g

- 熱湯 100ml

- サラダ油 少々

自家製あんこ- 乾燥小豆 500g

- 砂糖 180g (甘さはお好みで調整)

- 塩 3g (小豆のえぐみを取り、甘さを引き立てる)

自家製もちきび粉 (オプション)- もちきび 500g

- 塩 3g (きびの土臭さを取る)

- 乾燥小豆 500g

- 砂糖 180g (甘さはお好みで調整)

- 塩 3g (小豆のえぐみを取り、甘さを引き立てる)

自家製もちきび粉 (オプション)- もちきび 500g

- 塩 3g (きびの土臭さを取る)

調理手順

Step 1

まずは美味しいあんこを作りましょう。小豆はきれいに洗い、一晩じっくりと水に浸しておきます。浸水中に、浮き出てくる小豆のアクは1〜2回ほどきれいな水で洗い流すと、小豆の渋みが軽減されます。

鍋に浸した小豆を入れ、小豆がかぶるくらいの水をたっぷり注ぎます(小豆の量の約3倍)。ここに砂糖と塩を加え、小豆が柔らかく煮崩れるまでじっくりと煮込みます。煮込んでいる間に水分が少なくなったら、お玉で少しずつ足しながら、手で潰せるくらい柔らかくなるまで煮てください。

小豆が十分に煮えたら、水分がほとんどなくなるまで煮詰めます。木べらで小豆の粒を適度に潰しながら混ぜると、美味しいあんこが完成します。

Step 2

次に、もちきび生地を準備しましょう。もちきびは流水でよく洗い、2〜3時間ほど水に浸しておきます。きびが水分を十分に吸収することが大切です。

浸したきびはザルにあげて、しっかりと水気を切ります。水気が完全に切れたきびはミキサーに入れ、細かく粉砕した後、細かいザルでふるいにかけます。もし粒が残っている場合は、再度ミキサーで粉砕し、ふるいにかけ直す作業を繰り返して、非常に細かい粉を作ります。

完成したきびの粉に熱湯を少しずつ加えながら、耳たぶくらいの硬さになるまで「湯ごね」をします。生地がひとまとまりになるまで、少し固めの生地に練り上げるのがポイントです。

Step 3

準備しておいたあんこを約17gずつ取り、丸めて平たくします。一口サイズで均一に丸めると、おやきの形もきれいに仕上がり、焼きやすくなります。

Step 4

いよいよおやきを焼く番です!フライパンにサラダ油を薄くひき、湯ごねしたきび生地を約36gずつ取って丸め、平たくしてフライパンに並べます。生地をフライパンに置いたら、軽く押さえて平たい円形に形を整えましょう。卵焼き用のフライパンのように、広く薄くできるフライパンを使うと、形を整えやすいです。

Step 5

片面がきつね色に焼けたら、そっと裏返して反対側も香ばしく焼きます。おやきが焦げ付かないように、火加減に注意してください。

Step 6

焼けたおやきの片面に、丸めておいたあんこを乗せ、半分に折りたたみます。折りたたんだら、縁を優しく押さえて、あんこがはみ出さないように形を整えます。この時、厚手の手袋(綿手袋など)を着用すると、熱い生地を触っても安全で、形作りもよりスムーズに行えます。最後に、両面がきつね色になるまで軽く焼きます。

Step 7

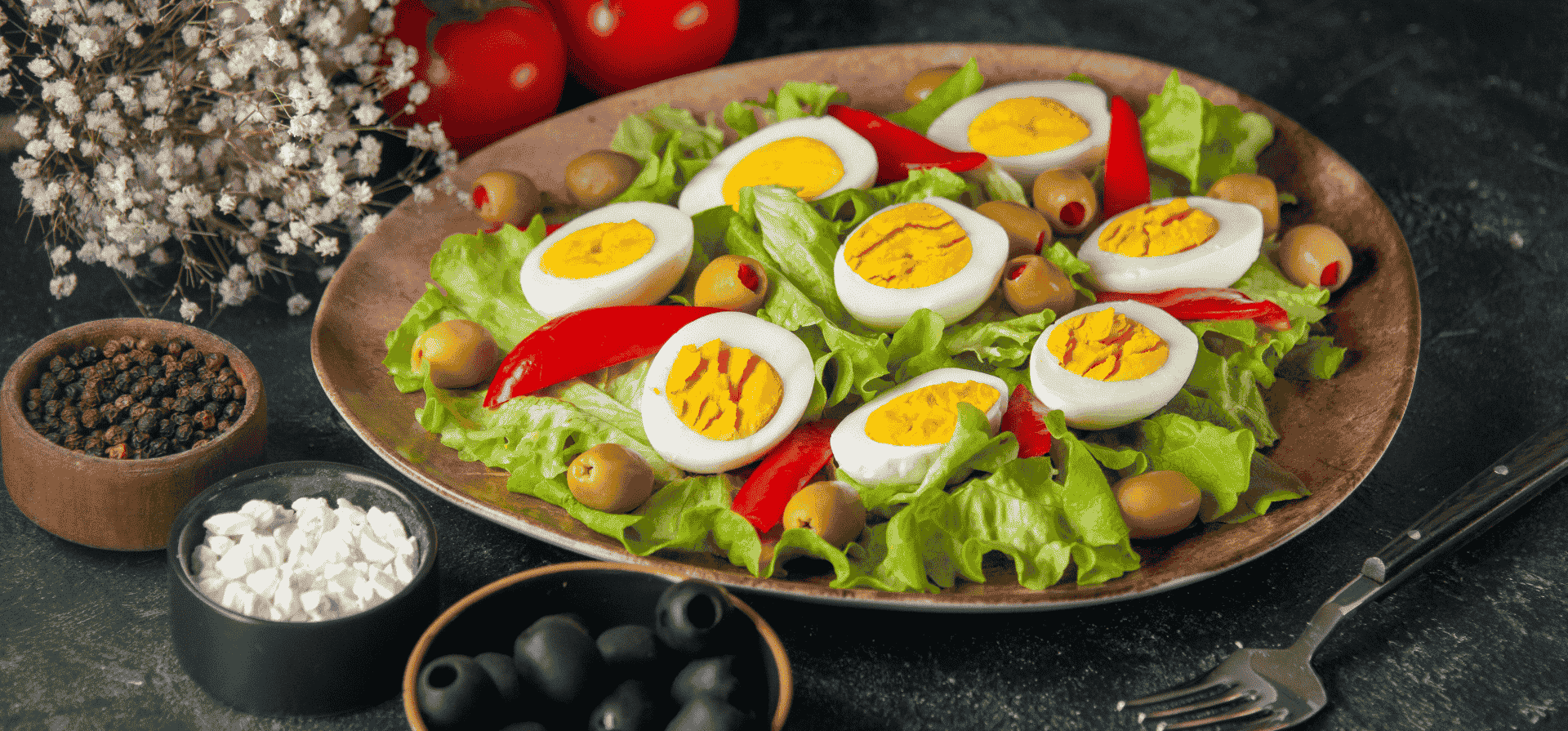

美味しく焼きあがったもちもち五穀おやきをお皿にきれいに盛り付けたら完成!温かい内に召し上がると、もちもちとした食感と香ばしい風味を最大限に楽しめます。あの頃の懐かしい思い出と共に、美味しいおやつを味わってみてください!