するめいかと豆腐のピリ辛甘酢炒め(トゥルチギ):料理が面倒な時にぴったり!

簡単で美味しい、するめいかと豆腐のトゥルチギ(炒め物)レシピ

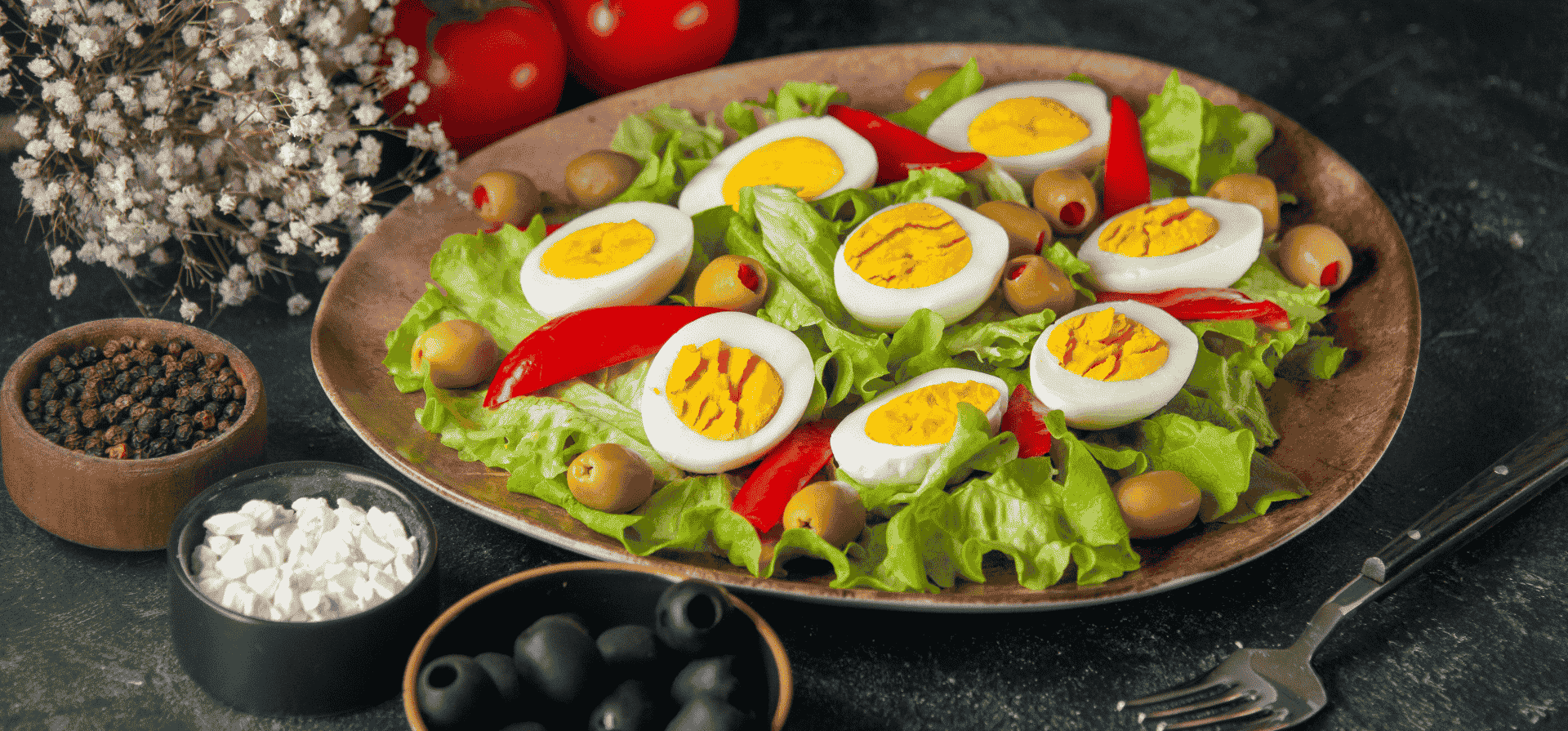

本当に料理が面倒くさい時、こんな時は家を出て暮らしたいなんて思うこともありますよね?そんな時にぴったりな「するめいかと豆腐のトゥルチギ」レシピをご紹介します。このレシピは、かつてDaumのメイン画面で紹介され、私のブログの会員数を200人以上も増やしてくれた特別な経験をもたらしてくれたものです。手間をかけずに、豪華な一食や、お酒のおつまみを楽しむことができます。するめいかのモチモチとした食感と、柔らかい豆腐、そしてピリ辛で甘いタレが絶妙に絡み合い、ご飯が止まらなくなること間違いなしです。

主な材料- するめいか(中サイズ) 4杯

- 豆腐 1丁(約300g)

- 長ネギ 1本

- 玉ねぎ 1/2個

- 生姜汁 1/2大さじ

調味料(タレ)- 水 1と1/2カップ(300ml)

- チキンスープストック 1個(キューブまたは液体)

- コチュジャン 大さじ4

- 韓国唐辛子粉(コチュカル) 大さじ3

- 料理酒(みりんなど) 大さじ1

- ニンニク(みじん切り) 大さじ1

- 魚醤(イワシやイカナゴのナンプラー) 大さじ1

- 砂糖 大さじ1(またはキシリトール大さじ1)

- 水 1と1/2カップ(300ml)

- チキンスープストック 1個(キューブまたは液体)

- コチュジャン 大さじ4

- 韓国唐辛子粉(コチュカル) 大さじ3

- 料理酒(みりんなど) 大さじ1

- ニンニク(みじん切り) 大さじ1

- 魚醤(イワシやイカナゴのナンプラー) 大さじ1

- 砂糖 大さじ1(またはキシリトール大さじ1)

調理手順

Step 1

まずは美味しいトゥルチギのための調味料(タレ)作りから始めましょう。私は普段、砂糖の代わりにゼロカロリーのキシリトールを使っていますが、お好みで調整してくださいね。

Step 2

トゥルチギの旨味を加えてくれるチキンスープストックは、Eマートで購入したものです。コスパが良く、味も素晴らしいのでよく使っています。市販品の中で一番満足しているものの一つです。

Step 3

これらの材料はレシピの基本ではありませんが、冷蔵庫に残っていた食材を活用したく、追加しました。例えば、写真にはスパムとステーキの切れ端が写っています。このように、余り物を使えば、さらに豊かで特別な味を楽しむことができますよ。

Step 4

さて、メインの材料であるするめいかの下準備です。するめいかの硬い軟骨(骨)を取り除き、皮をむいてから、包丁で格子状の切り込みを入れて、食べやすい大きさに切ります。切り込みを入れることで、いかがより柔らかくなり、タレが中までしっかり染み込んで、さらに美味しくなります。

Step 5

切り込みは特別な模様をつけずに、自由に加えてください。長く切っても、幅広く切っても、お好みの通りに切ってみましょう。どんな形でも味に大きな影響はありませんので、気軽に作業してください。

Step 6

材料の準備はほぼ完了です!材料がちゃんと準備できていれば、料理の70~80%は完成したようなものですよね。豆腐1丁は約5mm厚さに切り、長ネギ1本は斜め切りに、玉ねぎ1/2個は粗い千切りにします。これに、切ったいかと、作ったタレまで!さあ、本格的に調理を始めましょうか?

Step 7

深さのある中華鍋(フライパン)に食油大さじ1を熱し、切った長ネギと玉ねぎを入れて香りを引き出します。野菜が透明になり、美味しい香りが立ち始めたら、それ以上炒める必要はありません。次のステップに進みましょう。

Step 8

香りを引き出した野菜の上に、準備しておいたするめいかを加えます。

Step 9

いかの臭みを取り、風味を増すために生姜汁大さじ1/2を加えて、約30秒ほどさっと炒めます。炒めすぎるといかが硬くなることがあるので注意してください。

Step 10

いかが軽く火が通ったら、切った豆腐をいかの周りにきれいに並べ入れます。もし追加で準備した材料(スパム、ステーキなど)があれば、豆腐の内側、フライパンの中央部分に盛り付けてください。

Step 11

さあ、作ったピリ辛で甘いタレを、フライパン全体に均一に流し入れます。

Step 12

タレが豆腐といかに半分ほど浸かるように注いだら、蓋をして中火で約20分から25分ほど、じっくりと煮込みます。焦げ付かないように、途中でタレをかき混ぜながら様子を見ると良いでしょう。

Step 13

美味しく煮えた、するめいかと豆腐のトゥルチギを器に盛り付けます。最後に、ごま油大さじ1を軽く回しかけ、炒りごま大さじ1/2をパラパラと振りかければ、豪華な一食の完成です!この料理は、私にとってはストレス解消のヒーリングメニューであり、パートナーにとっては、一杯のソジュ(韓国焼酎)を誘う「ソウルフード」でした。ぜひ皆さんも一度作ってみてください!